マイストア

変更

お店で受け取る

(送料無料)

配送する

納期目安:

07月20日頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

【再入荷!】 彫金の華 : 古本 / かもがわ書店 / 著) 帖佐美行作品集(帖佐美行 その他の詳細情報

彫金の華 : 帖佐美行作品集(帖佐美行 著) / かもがわ書店 / 古本。2025年最新】Yahoo!オークション -帖佐美行の中古品・新品・未。帖佐美行の彫金額を、ヤフーショッピングで販売しております。 閉じる

絶版希少本

閉じる商品説明に画像多数掲載。 画像の後に、商品説明がございます。

★商品説明★

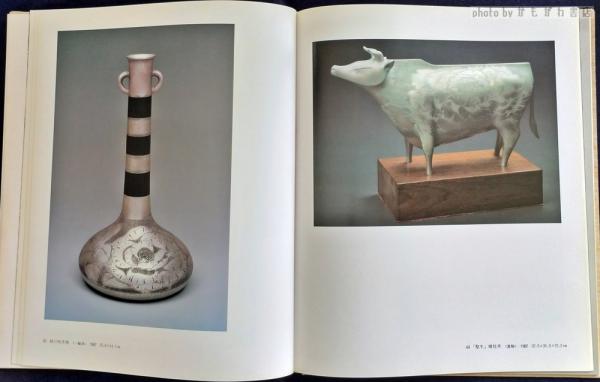

大型豪華図録本 帖佐美行作品集 彫金の華

帖佐美行 著

日本経済新聞社 発行

昭和59年

約33x27.5x3.3cm

152ページ

作品図版フルカラー

定価 35,000円

※絶版

文化功労者、文化勲章受章の彫金作家、帖佐美行の図録本、大型豪華本。

帖佐芸術が金属工芸独特の妙趣を自在に発揮しなから、ドラマに富む表現を繰りひろげる。固い金属がこれほど柔かな表情と優しさを持ち得るものかと驚く人も多いかと思われる。

梅原猛との対談、「暖陽春」制作ノートでは貴重な鏨・金槌などの愛用道具、制作過程を連続写真解説で惜しみなく公開、

寸法、製作年、見どころや作風などの作品紹介、年譜、作家肖像写真など情報満載、骨董品、彫金、金工芸作品、茶道具、煎茶道具等、愛好家必携の大変貴重な資料本です。過日、その刷り上がった図版を見せてもらったが、1959年の建築装飾「牛」にはじまり、円熟した近業の数々にいたる六十五点は帖佐さんの熱い精進のあとを語るとともに、今日における日本工芸の動向の一断面を卒直に、また堂堂と提示しているようで印象的であった。むしろ、独自の感性と伝統をもった日本工芸の今日における在りようの一好例を提示しているという形で意義の深いものがあった。

かつて故岡田譲が金属工芸の特性として、第一には堅牢度に発する永遠性への信頼感、第二には成形の自由から来る表現の自由度、第三には材質のもつ美観の幅のひろさ、変化の面白さ、表情のゆたかさといった点を挙げ、帖佐さんがそうした金属材料を駆使する技術や造形化へ導いていく文法を知りぬいて独自のドラマチックな表現を確立している様子に注目したことがあった。事実、この集に盛られた建築装飾や、迎雅香燈や、水指、花器、酒器等

等の多彩な器物をみると、作者の表現の自由さ、卓抜さ、ロマン溢れる華麗さ、重厚さに思わず眼を見張るものがある。

そこで私は思うのだが、このような表現が出てくるための条件は。それらも不可欠の条件には違いないが、私はむしろそうしたものに方向を与え、どこまでも技術と知見を引っぱっていく作者自身の意欲とロマン、いわば無形の激しい情熱と目標が内部に渦まいていなければ成立し得ないと見る。逆にいえば、こうしたものが作者を駆り立ててやまないからこそ、あの自由な技術や工夫が導かれて出てきたわけであろう。そこには今日の日本の工芸家としての一貫した志向と歩みがはっきりと浮かび上がってくるのである。

第一期は、江戸時代以来の伝統をそのまま受け継いで、いわば職人的な技術の習得に努めていた時期。

ところが、昭和三十年代の中頃になると、作風は一変して、鉄パイプや大きなパネルを駆使した建築装飾を造るようになる。彫金を床の間という私的な空間からホールのような公共の場へ解放したともいえよう。

そして第三期は、一期と二期の融合とでもいうべき時期(河北氏はこの期をさらに二つに分けておられる)、最近の十年がこれに当たる。よき伝統は生かし、日本人の感性に基づいた新しい生活空間の中で、生き生きと存在を主張する新時代の”使える工芸”を目指して、いま帖佐氏は意欲十分である。

以下、作者の話をもとに、主な作品について簡単な紹介を記す。帖佐氏が、金属の塊を彫りくずしていく伝統的な彫金法をやめ、薄板を叩いて成形していくパネルを試みたとき、最大の関心は、作品の充実感、溢れるエネルギーをいかに表現するかであった。それには鈍重ながら力のシンボルともいうべき牛が最も適している。それなら品位のある牛を選べばよい。重量感を強調するために脚も短くしてみた。

一度心を決めれば、それを表現する技術の裏付けを持っているのがこの作者の強味であろう。古代のクレタやペルシャの先人たちが牛に求めたのも同じ想いであったに違いない。

金を水銀に溶かし、そのアマルガムを銅板に塗り、熱して水銀を蒸発させ、金をメッキする技法を金ケシという。

40 実りの秋 水注 以降寸法略

茶道の懐石中、酒を出すときに用いる銚子である。上下にアラレを打ち出し、胴部は毛彫りで植物文を表す。小品ながら、端然として気品を備え、なかなかの佳品である。

41 暖陽春 レリーフ

春の陽だまり、芝生の上に、鳩が安らい、花が咲く。帖佐氏の最近のレリーフは、かつて彫金界の革命児を自負して大作に撓み、正面から力で押していった頃の作品に比べると、はるかに力を内に抑えた静かなものになっている。

この作品も、鳩と花というありふれた対象を上下に並べただけの構図だが、それぞれの彫技が素晴しい。それは、彫っていない向う側をいかに感じさせるかにかかっている。と同時に、花の方は葉の重なりなど、遠近感も必要であり、また花びらと葉の質感や水分の違いまで感じさせなければならない。この作品の技法については「制作ノート」に詳しく述べられているので参照されたい。

形といい、色といい、文様といい、きわめて完成度の高い作品である。金ケシの淡い金色が銀の地と融け合い、やや抑えた鳩の文様が高貴な芳香(後略)

50 待宵の筥 酒器セット

これも楽しい集いのための酒器セットである。ムクゲの黒い花は赤銅の切りばめ象嵌。銀地に赤銅の白と黒のコントラストが新鮮で、白いテーブルクロスの上で、いかにも映えそうである。銀地に鳩、椿、秋草などが彫られている。外国の賓客を迎えたとき、天皇陛下は、宮城内の武蔵野の面影を残した自然をよく話題にされるとか。上下に巻かれた赤銅の黒色が形を引き締め、胴部の張った力強さをいっそう際立たせている。ある程度種類も必要だが、それぞれの特質をよく理解しておけば、角度を変えたり、打つ強

弱によって、可能性は無限に広がる。一つは、切ったり削ったりする刃鏨で、刃がついている (上の図)。私は硬い特殊鋼を使っているが、よほど慣れた人でないと、彫り口が味のないものになってしまう。左の2本は布目用のもの。用途によって、太さや丸みが違い、円形、楕円形などがある。強く打つ時は大きくて長いもの、細かい作業が必要な時は小さいものを用いる。刃先の方を凝視するので、見えない鏨の頭を打ち損じないためである。右上の木槌は、制作途中で反った銅板を平らにするためのもの。

鹿児島県生まれ。1930年小林照雲に師事、1940年海野清に師事する。57年日展審査員。

★状態★

昭和59年のとても古い本です。

金箔押布張り化粧函は、ところどころ小きず・しみあり。

本文余白部に経年並ヤケ・小しみなどありますが、カラー写真図版良好、

目立った書込み・線引無し、問題なくお読みいただけると思います。

古本・中古品にご理解のある方、この機会にぜひ宜しくお願いいたします。

■中古品です。

モニタのバックライトの作用により、写真画像は実際よりきれいに見えがちです。

■「かんたん決済支払明細」の画面を保存・印刷することで領収書に代えさせて頂きます。

■PCよりの出品です。

■かんたん決済支払期限が切れた場合、落札より一週間以内に連絡が取れない場合、

落札者都合にてキャンセルいたします。

他に連絡・発送のできない日は自己紹介欄に記載しております。

誠実に対応いたしますので、ご安心いただけますと幸いです。

★商品の状態について★

ヤフオク!の定める基準をもとに、出品者の主観により判断しています。

新品、未使用…未開封の新品、または購入から時間がたっていない一度も使用していない商品

未使用に近い…中古ではあるが数回しか使用しておらず、傷や汚れがない

目立った傷や汚れなし…中古品。ひとめでわかるレベルの大きな傷や汚れがある

全体的に状態が悪い…中古品。ジャンク品など。公式サイト]彫金家 帖佐美行。

ベストセラーランキングです

近くの売り場の商品

カスタマーレビュー

オススメ度 4.1点

現在、3261件のレビューが投稿されています。

![公式サイト]彫金家 帖佐美行 公式サイト]彫金家 帖佐美行](https://petite-chambre.jp/chosayoshiyuki/images/index-images/mv01.jpg)

ご覧下さりありがとうございます。古銀 茶壺 「純銀満工鏨刻鍍金菊紋提梁壺」 銀瓶 煎茶 湯沸 急須 茶道具 南鐐 金工 茶器 時代物 LT-09184。B16305 十一代中川浄益 銀製釜鐶154g:真作。